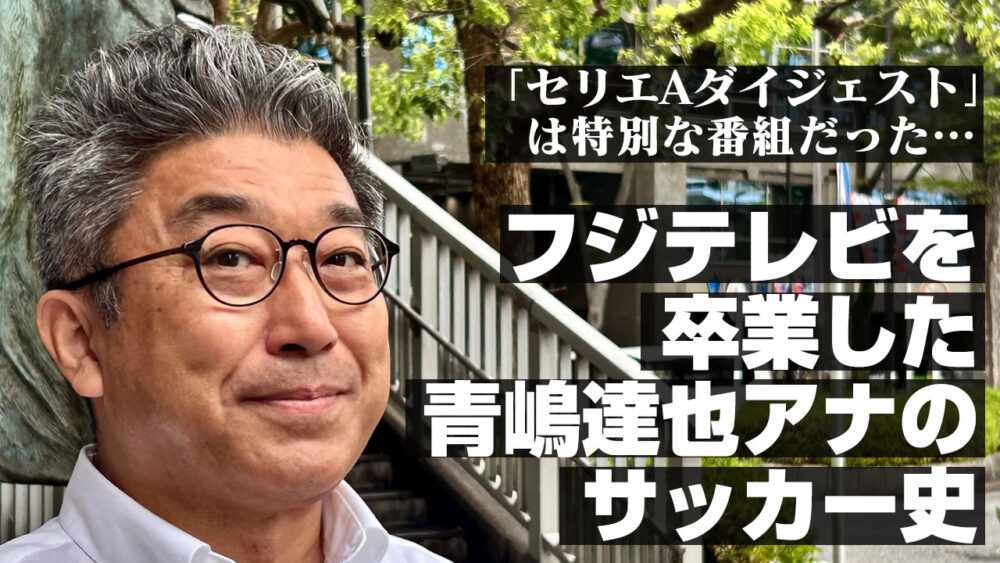

「セリエAダイジェスト」は特別な番組だった…フジテレビを卒業した青嶋達也アナのサッカー史【サッカー、ときどきごはん】

8月末で会社を卒業し

新たな道を歩みはじめた

人々を楽しませてきた

独特な語り口は健在だ忘れられない試合の記憶や

放送では触れられなかった名実況の背景

そして今後はどういう仕事をしていくのか

青嶋達也にオススメのレストランとともに聞いた

■最後の3年間で退職後の準備をさせてもらった

8月31日、定年で会社員生活が終わりました。でも、あんまり変わらないです。

担当している番組が、幸いどれも9月以降も続くことになって、引き続き担当させていただいてます。こんなにありがたいことはないです。

というのもあって、変わらないわけではなく実はいろいろ変化はありつつも、あんまり実感がないんです。一つには、57歳のときの「役職離脱」というのがありまして。

それまでは「プレイングマネージャー」でした。スポーツ実況やスポーツ番組に関わるアナウンサーのマネジメント業務にほとんどの重心を置きながら、残りの限られたリソースをやりくりして自分でも実況だったりナレーションをどうにか続けていたんです。

それが「役職離脱」制度のおかげで、それまでフル回転だった仕事を、プレーヤー専念の形に戻れるように整理できました。3年近くかけて退職の準備をしてきたとも言えます。

ただ、自分で自分の墓を掘るみたいな、ちょっとそんな気持ちになったりもして。実は全然そんなことはなかったのですが、最初のうちは「なんだろう、これは」としんどく思ってもいました。でも今は逆に、早い段階から準備をさせてもらった会社や仲間たちに感謝してます。

で、その下地があったから、60歳になりました、会社を離れました、すごーく変わりましたっていうのがなくて済んでいるっていう要素がまず一つ。

それからアナウンサーって、担当番組が変わることって人事異動に近い感覚なんですが、でもそれが変わってない。立場は変わったけれど、番組への向き合い方だったり、視聴者、お客様に対する向き合い方が変わってない。

というわけで、あんまりね、ないんですよ、実感が。今年4月から山形の系列局・さくらんぼテレビで「Newsイット! やまがた」のキャスターを週3日やっているのも続いていますし、競馬中継(BSフジ「BSスーパーKEIBA」)には出てるし。

「Newsイット! やまがた」は、フジテレビの夕方のニュース「Newsイット!」のローカルニュース枠です。6時9分から7時まで、スタジオキャスターを地元局の女性アナウンサーをメインに、私はあくまでサブでやっております。

ただとはいえやっぱり、会社を離れてフリーランスになって、「会社を辞めるとはこういうことなのね」と一つひとつ噛みしめながら、学びもありながらやっています。

たとえば今私が持っている、フジテレビの社屋に入るための入構証、9月にもらった新しいカードでは古巣のアナウンス部にはもう入れないです。

「あー、そうなんですかー」というふうに、ちょっとずつ、気持ちを切り替えて。会社のメールアドレスだとか、いろいろなデータにアクセスするためのID、パスワードも無効になってるし。でもそれ、当然だと思います。古巣、とってもちゃんとしています(笑)。

あとはいろいろな取材の申請の手続きが変わりましたね。これまでの、フジテレビの記者・青嶋として行く、というメリットはもちろんもう使えません。だから、新しくフリーランスの青嶋として「入れていただけませんか」とお願いをして。

Jリーグの申請は、「どこかの媒体に推薦してもらって、その推薦理由を書いていただいて、自分の実績や説明文をちゃんと書いてください」という欄があるので、やりました。古巣のチーフディレクターに手伝ってもらって(笑)。でもそこはちゃんとやらないと。媒体に所属してないというのは結構大変なんだと、自分もその身になってみて今感じているところです。

■「セリエAダイジェスト」では心の中で謝りながら話していた

「どうしてもっと早くフリーにならなかったんですか」って聞かれることがあるんですが、うん、考えたことない。

いや、まったくなくはないんだけど、それは単純にフリーになってめちゃめちゃ売れて活躍しようとかそういうことでは全然なくて、辞めて別の道に行こうみたいなことは大昔に二回ぐらい考えたことありますけど、それはすぐ終わりました。

僕を好意的に見てくださってる方は、かつて見てくださっていたその当時の、画面に出ているイメージを、もう長いこと(地上波の画面には顔がそれほど)出ていないにも関わらず、好意的にパッチワークして張り合わせてくださるんです。でもそもそも、そんなに画面には出てないんですよ。

いつも取材の現場にいるもんだから、そう思ってもらえるのかもしれませんが、現場に行かないと居場所がないっていうだけなんです(笑)。

フジテレビは、いい意味で野放しにしてくれて、のびのびやらせてくれました。こんな劣等社員を……本当に感謝しています。

ところで。話し方については、かつて倉敷保雄さんとの対談を雑誌でさせていただいたことがあったんですが、そのとき倉敷さんに僕の話し方を「七五調」みたいなキーワードで評していただいたことがあったように記憶してるんです。

で、なんでそんな話し方になったのだろうと考えたんですよ。国文科出身だから? いやいや関係ないですね。大学での専攻は国語法。敬語などの言葉のシステムだとか。言語学も、本当はもうちょっと踏み込みたかったんですけれど。卒論は、「容疑者」とか「被告」とか、そういう肩書きを付ける付けないの、システムだったり実際の運用がどうかということを書いて卒業させてもらいました。

あとは「七五調」の原点として考えられるのが、必ずしも話し方の要素ってわけじゃないんですけど、去年亡くなった私の母親が、古典芸能だったり百人一首だったりが好きで。もう今すっかり忘れちゃいましたけど、百人一首を覚えさせたり、親しませてくれたり。

あるいは、地元の浜松で、伯父(母の兄)なんかも関わっている落語会があり、大物の噺家さんがいらっしゃると、高座が終わったあとにちょっとご挨拶させていただいたり。実際にももちろん落語も鑑賞して、ただ子供だったんで、今思うとそれがいかにとてつもなく貴重な経験だったのかがよくわかってなかったんですけど。

それから、あとはお芝居も、月1回ペースで市民会館に見に連れて行ってもらいました。歌舞伎は浜松だとさすがに生で見る機会はなかったんですが、のちのち名古屋の御園座や東京の歌舞伎座、あとは平成中村座で一緒に見たりしました。そういった一連の古典芸能だとか、そういう古典物が好きだったりした母親の影響はあったかもしれないです。というのが一つ。

もう一つは、私ラジオが大好きで。ちなみに就活では、同じラジオ局に三回落ちちゃったりして、ラジオの局アナになる夢はかなわなかったんですけど。とにかく、全国のいろんな放送を聞いて影響を受けた部分も大きいと思います。元TBSアナウンサーの小島一慶さん、あるいは元文化放送の吉田照美さん。お二人とも、残念ながらお会いしたことはないんですけど、ああいうハイトーンの独特な喋りを、真似したかったっていうのもありました。

自分と同じ割と声が高めの話し方で、憧れと同時に意識してたのもあるんでしょうけど、彼らに限らず幅広くいろいろな、そういう耳から、音だったり語りだったり、もちろん音楽もそうですけど、そういうのに関心を持って掘り進めていくうちに、こういうスタイルが出来上がったのかな。

でもそれは「七五調」と関係ないですよね。それで何だろうと想像するんですが——ね? わかりません。結論から言うと、わからない、わからない。

たぶん単純に、日本語って五七五とか七五七だと気持ちいいんですよね。耳で聞いてそうなんで、同じことを言うのでも、文字数だったりテンポだったり、調子だったりテンションだったり、強さだったり高さだったりというものを、突き詰めていった結果、そういう落としどころに、自然となった……のかな。

ただ全部を整えすぎると気持ち悪くて、いたたまれなくなっていきます。たとえばニュース番組で、今は「プロンプター」と言って、画面を見たまま原稿を読める装置があるので、ニュース番組でアナウンサーが視聴者のほうをずっと見たまんま、見つめて喋ってるシーンを見かけると思います。

あれ、ずっと見られてると目線そらしたくなりません? だから僕はプロンプターありでニュースを読むときに、時々あえて目線を外すんです。だって自分も辛いから。そのほうが、見てくださってる方が楽に聞けるんですよ。

じっと見つめられたら怖いですよね。そうなんですよ。だから揃いすぎちゃいけないという話をしたかったんで、ちょっと遠回りした例えを使いましたけれど。耳で聞く実況も、あまりに統率が取れすぎていると、何かムズムズするんですよ。

あとは、ことサッカーに関して言うと、すぐプレーが動いてしまうので、なかなか喋っていられない。だからよく同僚たちにお願いをしているのは、「12秒で喋ることを12秒まるまる固定のワンパッケージで準備しておくと、プレーが動いちゃって完結しない。だから、3秒×4にして用意しておこう」ということなんです。

「AはBをしてCがDになり、EはFだからGがHだ」と言うと一文なんですけど、これを4つに分けるんです。「AはBをした」「CがDに」「EはFだ」「だからGがHだ」とすると、4つの文が成立。

そして聞いている方も「AはBをした」で一回絵を描ける。「CがDに」で別の絵を描く人の頭の中で描いて足せる。そうすると、プレーが途中で止まったり、シーンが変わってもなんとか成立するんだけど、でもそれを長い1つの文で言おうとすると、話が完結しない。

3秒で完結して、で、まだいけるとなったらもう3秒を出せと。それで最終的には12秒かかる話題を伝えられるようにしておくんです。最初から12秒まるまるのかたまりでしか準備していないと、プレーが動いてしまったらもうそのネタは日の目を見られなくなってしまう。

だから、まず一番大事なところ、3秒を頭に打つ。で、その次を3秒言うんです。実際には毎回はなかなかそううまくはできないですけれど、意識としてはそういうこと。もっと短い場合もありますよね。それこそ、実況席への呼びかけだとか丁寧な言い方だとかはもうぜーんぶ省略して、「誰々(選手名)入ります」とだけ。

ピッチリポートのときに、実況席に向かって「なんとかさん(実況者の名前)」と呼びかけて、「ピッチレベル、どちらチームサイドですが、どちらチームのなんとか監督が何々選手をこれから投入しようとしています」というのが基本形のメッセージなんでしょう。

でも流れの中で、お、ついにこの監督この秘密兵器をぶっこむんだ、思いっきり流れを変えるんだ、あるいは、今まで見たことのないパターンでの交代をするんだ、というときなどは、それこそ一言だけ、「誰々(投入されようとしている選手名)です!」と言って終わりにすることも。

そうすると、もうそれだけでわかるでしょ。謎解きは実況席で実況と解説がやってくれるし、ご覧になっているお客様に「一番大事なこと」だけ言えば、ごちゃごちゃ言わなくても充分伝わる。

早口で話すことについては、テレビ、ラジオ、もちろん配信なんかもそうですが、音声言語を使うコミュニケーションでは、いくらこちらが早口でまくしたてても、聞いて受け止めてくださる方の側でちゃんともう一回、聞いた順番に頭の中で絵を描けないようだと、ナンボ早口で詰め込んで喋っても意味がないです。

それにずっとおんなじ早いペースで喋っているとメリハリがつかないし、聞いてるほうもこちらも疲れちゃう。なので、実際の試合の実況では、ボールを保持している選手の名前しか言ってませんっていう局面も結構あります。

隣の解説の方が話しやすいように、流れに応じてスペースも空けておきます。グイグイたたみかけるところももちろんあれば、反対に、黙っちゃうのも一つの手だし、たった一言だけ言って絶句するなんていうのもあるし。ドカーンって歌い上げだけをして、あとはもう場内の音に委ねちゃうとかも。

ちょっと前の話だと、まだコロナの規制が残っていて入場人員が5000人以下に制限されていた2021年9月5日のルヴァンカップ準々決勝第2戦、等々力陸上競技場で行われた川崎フロンターレvs浦和レッズがそうでした。初戦の浦和ホームは1-1。この日は浦和の江坂任が8分に先制点を挙げるのですが、川崎は40分にレアンドロ・ダミアン、77分に山村和也、83分にジョアン・シミッチがゴールして突き放します。

それでも87分、キャスパー・ユンカーが右足で蹴り込んで1点差にして、いよいよ後半アディショナルタイム。その90+2分にまだ現役だった槙野智章さんがFWとして投入され、90+4分に同点ゴールを決めました。当時はアウェイゴールルールがあったので、これで浦和が準決勝進出を決めたんです。

このとき、「決めた。槙野。レッズ」と言って、あとはシーンとするという実況をしました。喜んでいるのはレッズベンチだけ。まだ相手チームのサポーターはそもそもスタジアムに入れなかったし、実際の入場人数も4,936人でしたから、等々力が本当に静まりかえっちゃいました。

実況ではそんな放送をしていた中で、一方、「セリエAダイジェスト」という番組は、他とはまるで違ってて。視聴者の方が今までの流れの中で見てくださってる、そういう前提で成り立ってるいわば共犯関係みたいなものなんだったと思います。

「何言ってるかわかんないって方はすみません。ごめんなさい」と心の中で謝りながら話すという。決定的なシーンやゴールシーンを、どういう畳みかけ方をするかを考えて。詰め込み方じゃなくてね。いや、やっぱり詰め込んでた(笑)。

あのナレーションはサッカージャーナリストの先人である加部究さんが書いていらして、真面目な正統派なのに遊び心も実はすごく持ち合わせてる方で、本当に勉強になりました。あるとき「グリエルミンピエトロ、グリエルミンピエトロ、グリエルミンピエトロ」と三連発で書かれた原稿が来たこともありましたね。ヴィエリに至っては「WOO(喜んでいる)、WOO?(驚いている)、WOO……(しょんぼりしている)」なんていうときも。

私自身ものびのび遊ばせてもらいました。で、自分たちばかりが勝手に遊ぶんじゃなくて、遊んでいいよという場をくださった視聴者の方にもご一緒に遊んでいただけるように。そのためには見てくださる方が楽しくなるために、こっちもご期待を超えるレベルでとことん遊ばないといけないんで、必死でしたけどね。もちろん、体力だったり、いろんな面は相当削りましたけど、でも、とっても楽しかったです。

今でも「セリエAダイジェスト」のことを覚えていただいてる方がいらっしゃるのは、かけがえのない宝物です。でもだからこそ、ここから先は昔話を振り返ってばっかりじゃなくて、残りの人生少ないですけれど、何か新しいことを見つけていけたらいいなと思います。まだわからないですけど。その「何」がなんだかは。

■ジダン退場になでしこ世界一…実況席から目撃した伝説

私が初めてサッカーの日本代表戦を実況したのは、1997年5月21日、2002年ワールドカップ日韓共催記念試合だった日韓戦(1-1)です。北島三郎さんが国歌を歌って、中田英寿さんと西澤明訓さんが代表デビューでした。

まだ当時はそんなにキャリアがなかった私が、代表戦、しかもいきなり日韓戦で痺れました……というのを皮切りに、最終的には在職中800試合以上喋ったのかな。放送局所属のアナウンサーで800試合以上、という人はあまりいないかもしれないですね。ワールドカップの実況もありがたいことに、6大会連続で担当させてもらえました。

6回目の2022年カタールワールドカップのときは中村俊輔さんと「解説&実況」としては初めてご一緒したり、ブラジル戦の中継では田中マルクス闘莉王さんや坪井慶介さんとも。彼らの現役時代に実況を何度もさせてもらって、そんな名選手たちが、こんどは解説者として自分の隣にいてくれる。しみじみうれしい時間でした。

「自身の名実況を」と尋ねられても、残念ながらないので挙げられないんですが、忘れられない場面ならばいくつもあります。その中から3つあげるとすると、まずは2006年ドイツワールドカップの決勝。イタリアvsフランスですね。ジネディーヌ・ジダンが7分に先制点を挙げるんですが、19分にマルコ・マテラッツィが同点ゴール、そして延長戦になるんです。すると110分、ジダンがマテラッツィに頭突きをして退場となり、最後はPK戦でイタリアが勝ちました。ジダンはこの退場が代表引退の瞬間でしたね。

民放がワールドカップの決勝を担当できるのはほぼないことだったので、当時のお世話になったプロデューサーから試合の前の日、お茶をしながらしみじみ思いを聞かせてもらったりして臨んだんです。

我々の実況席はハーフウェイラインからずーっと離れた右側の端の一番上ぐらいの、しかも仮設の屋根を取り付けるために、本来の柱じゃなくてちっちゃい柱がたくさん立ってたところだったんですよ。で、その細かい柱が実況ブースの目の前にあるんで、ピッチを生で見るためには柱を避けるように首を左右に伸ばさなければなりませんでした。

私、清水秀彦さん、風間八宏さん、それから担当ディレクターという形で四人で座って実況してたんですけど、ジダン退場の場面では、クロード・マケレレのプレーを肉眼で見て描写していたんです。

すると「うわーっ」と場内から声があがって何かが起こったって気配がして、われわれ3人が「なんだろう」と思って、手元のまだデジタル化してない小さなモニター画面を見たら、「あ、嘘でしょ」って。まさか決勝でこんなことが起きるとは。

※この続きは「森マガ」へ登録すると読むことができます。続きはコチラ