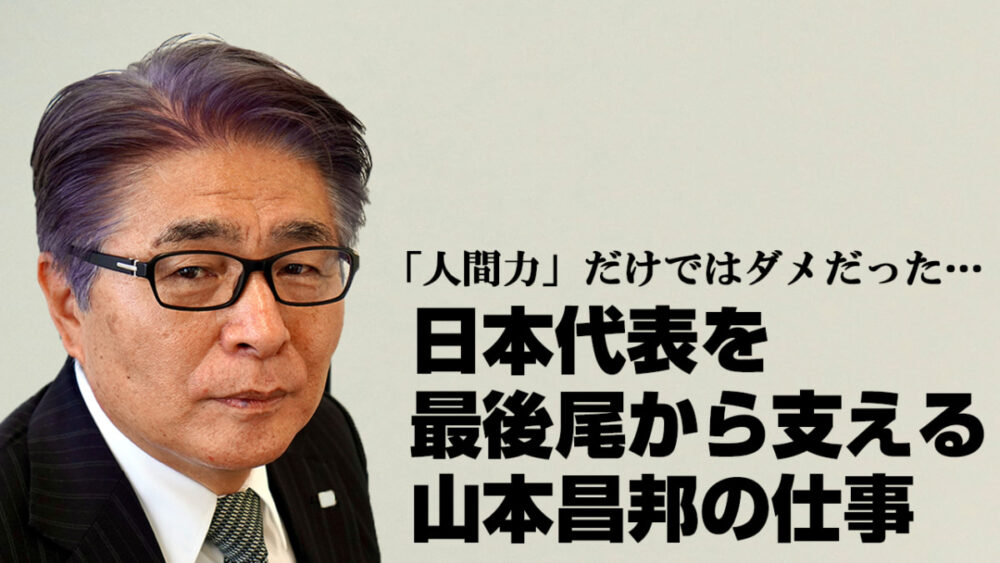

「人間力」だけではダメだった…日本代表を最後尾から支える山本昌邦の仕事【サッカー、ときどきごはん】

「縁の下の力持ち」

そんな言葉がよく似合う

いつもさまざまな場面で調整役を果たしてきた

板挟みになったことは数知れないそうやって日本サッカーを支え

遥か彼方だった世界との距離を縮めてきた

ナショナルチームダイレクターとして活躍する

山本昌邦に半生とオススメのレストランを聞いた

■高校1年生で国士舘大学の練習に参加したことが転機に

辛いこととか大変なこと、苦しいことって、成長過程でいっぱいありましたね……。その分の達成感もあったし、あれで人生変わったみたいなことも結構ありましたけど。

2025年2月に亡くなってしまった国士舘大学の大澤英雄理事長のことは忘れられないですね。僕が日本大学三島高校の1年生だったとき、大澤先生が国士舘大学の監督で、高校の監督が国士舘出身だった縁で練習試合をさせていただいたんです。

その練習試合が終わったあと、大澤監督が高校の監督に「夏休みに山本をうちの合宿に来させろ」みたいなことをおっしゃったらしいんですよ。僕は高校の練習がきつくて「夏休みになってやっと1週間休める」とホッとしてたんですけど、監督から呼ばれて「大澤監督から誘っていただいたから、1週間行ってこい」って。

それで呆然としながら合宿に行ったんです。当時の国士舘大学のサッカー部は大人数だったから部内でチームがA、B、C、その下に1、2、3ぐらいまであったんです。どれに参加するんだろうと思ったらトップチームで。高校のOBの方もいらしたので安心したんですけど、その先輩って本当はトップチームじゃなかったのに、僕の世話をするために呼ばれてたんです。

トップチームに入ったものの、僕はまだ16歳で他の人たちは大学4年生で22歳ですからね。みんな藤枝東高校とか清水商業、室蘭大谷高校とか名門高校出身で、しかも大学リーグが始まろうとしている時期だったから、もう仕上がってるんですよ。

だから一緒に練習しててもボコボコなんです。めちゃくちゃ走るし、グループで競争すると僕が足を引っ張って負けて罰走とかもあるんです。ゲーム形式の練習でも吹っ飛ばされてばかりで。夜はいつも泣きそうになって、朝起きたら「もう朝がきたのか……」って。辛い、もうイヤだって。

それでも1週間何とか乗り越えて、帰ってすぐ高校の練習が始まりました。そうしたら高校の3年生が子供みたいに見えちゃうんですよ。大学4年生とやった経験があったから。それで、そこまで試合に出たり出なかったりだったのがすぐレギュラーになった。1年生だけど自分が中心でやるぐらいの自信とか、成長を感じてました。

背伸びをするような環境を与えてもらったことで、試合出るようになりましたね。で、僕が高校3年生の時にユース代表の合宿に呼んでもらったんです。高校選手権の県予選で負けてたんですけど、12月に負けたチームの選手を集めた合宿があって、監督から「選ばれたからすぐ行け」って。大澤先生が推薦してくださってたんです。

木村和司とかその代ですよ。そこから7回合宿があって最後まで残ることが出来ました。それで1977年AFCユース選手権(現・U-20アジアカップ)に出たんですけど、準決勝でイランに負けて1977年ワールドユース(現・U-20ワールドカップ)には出られなかったんです。

ただ、あのチームに入ることが出来たんですからね。大澤先生は恩人です。自分の人生のすべて変えてくれた方です。もしあのときのことがなかったら、今ごろどこにいるかも分かりません。

そのAFCユース選手権を日本代表の二宮寛監督がご覧になっていました。そしてそのメンバーから他の選手とともに代表チームに呼んでくださったんです。二宮監督は今もお元気で、逗子で「パッパニーニョ」というカフェをやってらっしゃいます。今もお話を伺ったりしてるんですよ。「日本代表はこうあるべきだ」みたいな。そういう歴史を経験してきた方のお話を聞いて、やっぱり過去に学ぶべきことはたくさんあるんだとあらためて思います。

自分みたいな技術的に特別なものがなかった人間でも、そこまで行くことが出来ました。和司からは「お前、下手やったもんな」って今でも言われます。「そうなんだよな」って応えてますね(笑)。

■ナショナルコーチングスタッフとしてドーハの悲劇、アトランタ五輪を経験

1987年に現役を引退し、1992年からはナショナルコーチングスタッフの一人になりました。そして1993年のアメリカワールドカップ・アジア最終予選のときは西野朗さんと僕がテクニカルスタッフとして対戦相手5チームを分析しました。

当時は相手の練習を隠れて見て、見つかって怒られたりしてました。今だったらいろんな懲罰があるのでしょうが、当時はみんなやっているという状態でしたね。他にも相手チームが泊まっているホテルのロビーでコーヒーを飲みながら、「ケガしているという噂の選手が元気に歩いていた」とか、そんなことをチェックしていました。

アトランタ五輪をめざすチームの監督が西野さんで、僕がそのコーチ兼ユースの監督でしたから、それで担当したのだと思います。当時の日本サッカー協会にはお金が無かったから兼任だったんです。ハンス・オフト監督に呼ばれて「お前たちしかいない」と言われたんですよ。

「あっちに行ってくれ」「ここを見てきてくれ」「今度予選のこの試合があるから行ってくれ」って。分析するポイントが見開きのページに書いてあって、それを全部チェックしてくるんです。最終ラインが何メートルのところに敷かれているか、とか。それをみんなメモして渡してました。清雲栄純コーチはとてもいい人だから「悪いな」ってすごく気を遣ってくれてました。

そして「ドーハの悲劇(※)」が起きたんです。

※ドーハの悲劇

(1993年10月、カタールのドーハで開催された1994年アメリカワールドカップ・アジア最終予選で、日本は最終戦のイラクに残り数秒で同点とされ、ワールドカップ初出場を逃した。リードしていたハーフタイム、選手たちは興奮して口々に言葉を発しており、監督が指示できなかったと伝えられている)

西野さんと僕もそのスタジアムにいました。試合が終わって、オフト監督と清雲さん、ディド・ハーフナーGKコーチ、それから西野さんと僕とで部屋に集まりました。オフト監督がすごく嘆いてましたね。「なんでこうだったんだろう」「あと5秒だったんだよ」って。実際にやられたのはあの最後のヘディングシュートを決められたワンシーンでしたから。

イラク戦は前半終わって1-0とリードしてました。ハーフタイムのロッカールームはワールドカップが見えてみんな興奮してたんです。スタッフにはあそこでやるべき仕事があったんじゃないか。もっと冷静に後半プレーできるようにしていたらどうなったんだろうか。西野さんは実際にロッカールームにいたからそのことに気付いてました。

そして次はこの歴史を変えなければいけないという難しさを感じました。そういうのを体感していたことが、1996年アトランタ五輪・アジア最終予選の準決勝、マレーシアのシャーアラームで開催されたサウジアラビア戦で生きたと思います。

ハーフタイムがどういう状態になるかという予測をしてたんですよ。みんなが興奮しているだろう。選手も興奮する、スタッフも興奮するって。だから、前日夜にスタッフを集めてミーティングをして、ハーフタイムのロッカールームでのルールを言いました。「最初の5分間、何も喋るな」「選手から『オレのプレーどうだった?』とかいろんなことを聞かれても何も答えるな」って。

それから当日すごく暑いのが分かっていたので、ハーフタイムになる前にハーフラインのところにバックごと水を持っていって、選手がロッカールームに戻る前に飲ませることも決めていました。その水はボトルの中で凍らせておいて、溶けるように試合前に外に出して、選手が飲むときには氷の芯だけが残るようにしておくという指示も出しました。それから水風呂も用意しておきました。

みんなが早く冷静になって西野監督の指示を聞けるようにすることが大切ですからね。ハーフタイムが終わって選手を送り出したら、監督に出来ることは選手交代ぐらいになってしまいますから。監督が叫んでもなかなか選手には届かないし。

とにかくリカバーと水分補給と、そして静かなロッカールームを作ろうと。西野監督にはこういうことをやっているとは伝えなかったですね。余計な心配をさせたくなかったから。

選手たちはハーフタイムに西野監督の指示を冷静に聞けて、「ここからだぞ」と気持ちを整理できたと思います。でも西野監督は試合の最後、ほとんど「下がるな」しか言ってなかったですね。前線を交代させて前からもっと守備できたらよかったんでしょうが、予選も4試合目でグループリーグの間は中1日でしたから、選手が動けなくなっていたのは仕方がないことだし、「もう何も言えない」という感じだったんです。

そうしたら中田英寿がゴールラインでスーパークリアを見せたり川口能活がスーパーセーブで何点も防いだりしてくれて。一番警戒していたアル・ドサリに1点決められてしまったんですけど、最後は何とか守り切って28年ぶりの五輪出場を決めることができたんです。

あのときのメンバーも本当に個性的でね。FWの松原良香が「南米で修行したい。けれど伝手がない」と言ってきたので、ウルグアイ大使館の知り合いから辿っていくつかクラブを紹介してもらったりしました。結局ペニャロールに入ったんで、南米まで会いに行ったりしましたよ。アイツ、そのときお土産に持っていったサッカーシューズを金がなくて売っちゃったらしいですけどね(笑)。

■指導者生活で気づいた「話を聞く」ことの重要性

1996年アトランタ五輪が終わって、僕はユース代表の監督をしていました。当時のチームには中村俊輔、宮本恒靖、山口智、戸田和幸なんかがいましたね。1997年U-20ワールドカップに出場したのですが、ベスト8で敗れてしまいましたね。

実はその時、僕はジュビロ磐田から出向してユース代表監督を務めてたんです。U-20W杯が終わったらすぐチームに戻るように言われてたんですよ。ジュビロはその年、ルイス・フェリペ・スコラーリが監督に就任してました。僕は仲良くなってて、いつも練習を見に行ってたんです。すごい人でしたよ。

ところが厳しい人だからチームの中で軋轢が生まれたのと、ブラジル代表の監督の目が出てきたもんだから7月にブラジルに帰っちゃったんですよ。で、実際2002年日韓ワールドカップのブラジル代表監督として優勝しましたね。

でもジュビロは混乱してて、僕はとにかくU-20ワールドカップが終わってすぐジュビロに帰りました。桑原隆さんが監督代行になって、フェリペ監督がやっていた厳しい世界を引き継いで、その年のセカンドステージで初優勝したんです。

名波浩も藤田俊哉も中山雅史もいましたし、しっかりした練習をやっていたから「これで勝てないはずがないだろう」という自信がありました。チャンピオンシップでは鹿島アントラーズを破って年間王者にも輝きました。

1998年は桑原さんはS級コーチライセンスを持っていなかったので、取得しに行くからとバウミール監督が就任しました。当時ドゥンガが在籍していて彼がチームの中心でした。僕はいつも監督とドゥンガの板挟みになってましたよ。でもファーストステージに優勝したし、ヤマザキナビスコカップも初優勝して、ジュビロに黄金時代が来たと思っていましたね。

すると1998年フランスワールドカップが終わって、当時の日本代表の責任者だった大仁邦彌さんに呼び出されたんです。8月でしたね。

次は外国人監督が就任するということが決まっていて、「お前はもうコーチで決まってるから」みたいな話になったんです。でももしかすると監督が僕を選ばないかもしれないじゃないですか。だから「次の監督は誰なんですか?」と聞いたんですけど「まだ決まってない」と。「それでも日本人のコーチが入るのは決まってるから」と言われて、ジュビロを離れたんです。

そこから2002年日韓ワールドカップに向けてフィリップ・トルシエ監督の下でコーチですよ。トルシエ監督は自分の育てた選手で勝ちたい。僕も日本人として勝たなきゃいけない。そういう「勝ちたい」という部分は一緒でした。

ただ、トルシエ監督は選手に厳しいことを言うので「これはもうフィルター役になるしかない」と思ってましたね。そのまま伝えたら選手がキレちゃうだろうなって。だからトレーニング後には選手の部屋に行ってゆっくり話をして「お前の言うことも分かるよ」とやってました。

話を聞くことがどれだけ重要かは理解してましたからね。話を聞くと選手も落ち着くし納得するし。でも、別にその対処法を伝えてるわけじゃないんですよ。「聞くよ」と言ってるだけです。聞いてあげるだけでしたけど、選手は次の日には明るい顔になってました。

僕の仕事はそういうことがいっぱい起きるんです。選手に教えるとか、「こうしたらいいぞ」とアドバイスすることは何もなくて、みんなに気づいてもらうしかないんです。だから話を聞くっていうことが大事かなと今でも思っています。

■オシム監督から褒めてもらったことがうれしかった

2002年に2004年アテネ五輪をめざすチームの監督に就任しました。そのときの最終予選が大変でしたね。バーレーン、アラブ首長国連邦(UAE)、レバノンと同じ組で上位1カ国だけが五輪に出場できたんです。最初にUAEラウンドがあってそこで3試合、次に日本ラウンドで3試合、いずれも中1日で試合というレギュレーションでした。

※この続きは「森マガ」へ登録すると読むことができます。続きはコチラ