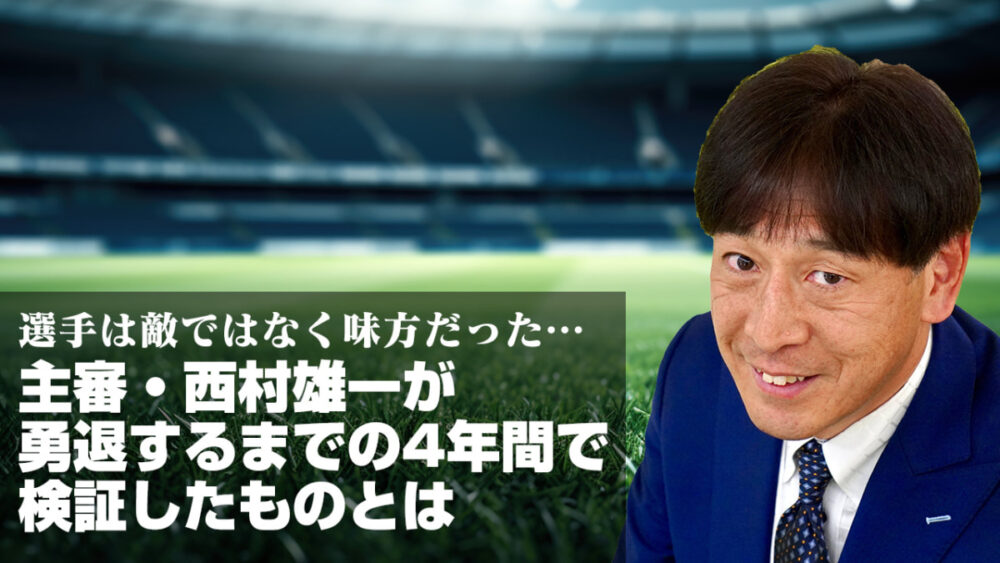

選手は敵ではなく味方だった…主審・西村雄一が勇退するまでの4年間で検証したものとは【サッカー、ときどきごはん】

2024年、一人の審判がトップリーグの担当から勇退した

ワールドカップでも笛を吹き

国内では最優秀主審賞を11回獲得

Jリーグだけでも682試合の笛を吹いた名審判だった笛の吹き方だけで誰がジャッジしているか分かる

独特の空気感を身に纏い

サッカーの楽しさを演出し続けた

西村雄一主審に自身のジャッジの背景とオススメのレストランを聞いた

■勇退して街で声をかけてもらうことが多くなった

2024年限りでトップカテゴリー担当から勇退して……そうですね。正直なところ、いろんな制約から解き放たれたという感じがありますね(笑)。

やっぱりJリーグを担当するレフェリーはゲームで最高のパフォーマンスを出せるように照準を合わせますから。スケジュールにしても体調にしても。

それから私がどのゲームを担当するのか、事前に公にできないんですよね。ですから、自分の先の予定をなかなか決められないとか、いろいろと制約があるんです。

もちろんJリーグ担当レフェリーとして求められる立ち振る舞いもありますから、いつどなたに会ったとしても、ある程度きちんとしていなければいけない。

そういった面でいくと、およそ25年間続けたこの制約から解き放たれて、少し忘れかけていた「人らしさ」と言うんですかね、そういったところに立ち返ることができて、今は純粋にレフェリーを楽しんでいた頃に戻った感じがしています。

僕は元々サッカーのコーチでした。レフェリーをやってみようと思ったのは、子供たちが一生懸命頑張った結果が出るように、判定で支えるレフェリーでありたいと思ったのがきっかけです。

トップリーグのレフェリーを外れて、今はその当時の考えをそのまま実践できる、あの時代にまた戻ったように感じています。たとえば、ワールドカップのレフェリー候補だったときは、FIFAが考えるレフェリングスタイルにも取り組みましたし、またJリーグ担当の審判員という立場では、Jリーグが目ざすレフェリングにも挑戦しました。

サッカーのレフェリーとして選手を支えるということにプラスして、いろいろと考えなければならない部分があるんです。ですが、今はそういったものを全部経験した上で、もう一度素直に選手のためだけを考えて最善を尽くすという、そういうレフェリングの原点に戻った感じがしています。

それから、街ですれ違ったときに「お疲れ様でした」なんて声をかけていただけることが増えた気がしています。これはとても嬉しかったですね。今までもなんとなく「気付かれたかな?」と思うことはありましたが、その時の僕には気軽に声をかけてもらえるような雰囲気がなかったのかもしれません。それが今はとても気軽に声をかけてもらえるようになりました。そういう楽しい機会も増えています。

■乾貴士のプレーは想像を超えてくる

ピッチの上で笛を吹いていると、目の前には自分の想像を超えるようなプレーの連続がありました。そんなプレーを間近で見られるのが楽しくてしょうがなかったですね。

ゲーム中の選手との思い出だと……たとえば乾貴士選手ですね。難しいボールを乾さんがダイレクトで素晴らしくコントロールされたシュートシーンがあったんです。そのシュートはギリギリ外れてしまったんですけど、これは乾さんしかできないなというプレーだったんですね。

僕の予測を超えてきたプレーだったんで、思わず「乾さん、今のシュートすごいですね」と声をかけたら、「もうちょっとだったんですけどね(笑顔)」って。やっぱりワールドクラスですよ。日本代表として2018年ロシアワールドカップで活躍されていたときの最高の技を、今もそのままピッチ上でちゃんと見せていらっしゃると思います。

そういった一瞬のひらめきが、見ている人の想像を超えてくるのは、やっぱり誰が見ても感動しますね。引退なさった柿谷曜一朗さんも同じようなひらめきをもっていらっしゃいました。

それから、DFの方でもいらっしゃいますよ。たとえば、昌子源選手。ピンチの状況でここは何としても止めなければいけないという場面で、「これはファウルしてでも流れを止めなければならないだろうから、イエローカードの可能性があるかもしれない」と思いながら見ていると…

昌子さんはカードにならないようにギリギリまで粘るんです。体を寄せてずっと競り合いながら攻撃を遅らせて最後は相手と一緒にもつれながら倒れる。もしこの状況で流れを切るために、ちょっとでも手を引っかけて相手を倒していたら、間違いなくイエローカードという場面です。でも昌子さんは、なんとかレフェリーのマネジメントの余地がある競り合いにもっていくんです。その選択肢がすごいと思いましたし、「さすが昌子さん、よくわかっているなぁ」と感心しながら間近で見ていました。

こんな感じで選手たちの思いまでちゃんと見えるようになったら、レフェリーは本当に楽しいんです。そんな選手たちの思いをマネジメントできる。僕はマネジメントの定義を「成し遂げる」とか「実現する」ことだと思っています。

昔の審判界はマネジメントの定義を「コントロール」にしていたんだと思います。要は「管理」ですね。人は管理されたくないし、サッカーは自由にできるスポーツです。だから管理しようとするとゲームはうまくいかないんです。

僕がレフェリーになったころは、ゲームマネジメントではなくゲームコントロールと言っていました。この管理するというアプローチでは、やはり反発が起きてなかなかゲームが収まらなくなってきた。そこで、選手とコミュニケーションを取りながら、どうやって選手と一緒にゲームを創っていくかという方向に初めて舵を切って、そこからマネジメントになりました。

でもマネジメントというようになっても、当初は管理という側面がまだまだ残っていました。そこで僕はマネジメントから管理の部分を一旦横に置きました。そして、「その状況における最善を選手と一緒に実現していく」として考えを改めるようにしたんです。

その状況においてみんなが期待していることを実現する。だからこそ、マネジメントしなければならないことがたくさんあることに気付きました。たとえば選手の感情のマネジメントや判定から導かれた決定など、様々なことを納得感の高いものにマネジメントしなければならない。そういう要素がいっぱいあって、それをどのようにみんなが望んでいる方向に近づけることができるか。

それを、レフェリーが最善を尽くして成し遂げるという考えでないと、そこには届きません。そういったリーダーシップも含めて求められているのが今のレフェリーだと思います。

僕が勇退の記者会見でお伝えした「社会貢献」というのは、そういうレフェリーが行っている考え方や取り組みが、もしかすると他のいろんなフィールドでマネジメントする立場の方にも役立つのではないかと思っているからです。

レフェリーは瞬時に判断する能力を極めるための訓練を受けています。それは人間関係をうまくマネジメントしなければならない人にも応用ができるのではないかと思うんです。

企業や学校、いろいろなグループの人間関係をうまく進めていかなければいけない役割を担った人が、レフェリーのような感覚を持つことで、うまくいくのではないか、ということですね。

※この続きは「森マガ」へ登録すると読むことができます。続きはコチラ