「コイツは人より優れた何かを持っているのか。取材ルートや手札を持っているのか。そういったことが仕事の依頼の判断基準になる」海江田哲朗【オレたちのライター道】

『スタンドバイグリーン』の海江田哲朗氏に話を聞いた。

▼根拠のない自信に満ちていた時代

ーー海江田さんはライターを始める前は、どんなお仕事をされていたのですか?

海江田 埼玉の獨協大学を卒業するまで、オレは6年かかったんだけど、その大学を卒業する前の大学3年生の頃から、『マガジンハウス』という出版社のバイト小僧をやっていて、『フリーライター』という職業に対する淡い憧れがあったんだよね。それまでフリーライターという職業について、よく分かっていなかったんだけど、『ダカーポ』という雑誌を作っている人の中にフリーライターのおじさんがいて、その人たちの人種は今まで会ったことのないようなおじさんたちだった。多分その頃からそうしたおじさんたちと接する中で薄々考えていたんだろうね、「このままなんとかうまいことなんねぇかな」と。

ーーフリーライターの世界に潜り込みたいと。

海江田 甘いよね。マガジンハウスには社員食堂があって、その食堂ではご飯食べ放題など、学生にはうれしいサービスばかりだったから、「良い会社だな」と思っていたんだろうね。会社には編集者の人やオレの親父と同じ歳ぐらいのライターのおじさんたちがいたから、24歳で大学を卒業したあとは、そこで見習いをさせてもらった。だからきちんと会社に勤務していたことはない。実はオレ、ちゃんと会社に正社員として勤務したことがないんだよ。

ーーどこかの会社で社会のイ・ロ・ハを学ぶようなことはなかったんですね。

海江田 今思えば、会社に勤めておけば良かったと思う。もう遅いんだけど。当時は「コイツ、甘ったれた考えしているな」と思われていたんだろうね。「お前、どうだここでちょっと働いてみないか?」と編プロ(編集プロダクション)の人を親切に紹介してくれる人もいたんだけど、若いからできる気になっていて、そういう行為を受け入れようとはしなかった。

すでにその時点で26歳。実はそんなに若くないのに、なんとかなりそうという気がしていた。そうしたら、周りの大人たちが「コイツ、どうしようもねぇな」と思ったのか、昔『平凡パンチ』などを作っていた方や社会派のライターやジャーナリストの方々がその当時、『ナホトカ号重油流出事件』の取材に連れて行ってくれてね。「ああ、取材ってこんな感じなんだぁ」と思ったね。

ーー『マガジンハウス』さんではいわゆる雑用をやる”坊や”をやっていたようですが、きっかけは何でしたか?

海江田 「就職が決まらなかった」みたいなことをそこら中に言いふらしていた気がする。バイトをしていると聞かれるじゃん。「お前、4年だろ?」、いや4年だったか……。まあいいや。「お前、4年だろ? 就職、どうするんだよ?」とか聞かれる世間話の中で、二社しか受けていないのに、「いやぁ落ちちゃったすよ。全滅っすよ」みたいな話を言いふらしていたと思う。聞かれてもいないのに(笑)。それで「ちょっとライターという仕事に興味あるんすよ」みたいなことを言っていたんだと思う。今思えば迷惑な話なんだろうけど、先ほど話に出した編集者やライターの方が面倒を見てくれたんだよね。

でも、すっげー怒られた。仕事の作法はその方に教わったし、取材をさせてもらった方には礼状を書くんだよ、とかそういうことを教えてもらった。オレの出来が良くないから、怒られたけど、殴ってくれたほうがマシというぐらいの怒られ方だった。当時はまだ、出版社にも人を育てる余力があったんだろうね。そういう意味では恵まれていたと思う。

▼基本的に仕事は断らない主義

ーー仕事の最初はフリーライターのアシスタントのようなお仕事だったのでしょうか?

海江田 名刺を作れたと言われたので、名刺を作ったよ。「ライター」と書かれた名刺を。

ーー言ったもん勝ちなところはありますからね。

海江田 なんとなくできるような気がしていたんだよね。怖いよね。最初にお世話になったライターの方には「オレとお前は生活者だから。オレはお前の面倒を見られないし、お前を食わせることもできないから。お前はお前でやれ」というスタンスだった。原稿を書いて、原稿料をもらう。もしくは取材に出た日当をもらうみたいなそういう感じだったと思う。一緒にくっついていって、文字起こしをするとか、そういう感じのアシスタントではなく、ちょっと書けるような原稿の仕事をもらって添削指導もしてもらっていた。「良いふうに書こうとするな。肩の力を抜け」とはよく言われたね。そのほかには例えば、女性誌の経済コーナーで経済評論家の萩原博子さんに話を聞くとか、そういうことをやっていたね。

ーーそのアシスタントのようなお仕事はどのぐらいの期間だったのですか?

海江田 恐らく2年ぐらいやっていたような気がする。でも、その間に仕事を取ってこないといけないから人づてに回ってくる仕事をしていた。例えば、『Weeklyぴあ』の焼肉特集とか。1日、5・6件焼肉屋を取材するなんてこともあった。

ーー当時は写真撮影もセットでやっていましたか?

海江田 今はそんなことはないだろうけど、当時はまだ余裕があったから、カメラマンさんがついてきてくれた。4ページで6件の焼肉屋を特集する企画を任されていたし、最初は取材費込みでタダで飲み食いできるから、超うれしかったんだけど、まあ飽きるよね(苦笑)。グルメに興味のあるライターさんならばまだしも、1年位で飽きたかな。でも、ご飯を食べないといけないから、来る仕事はやっていたけどね。

ーー基本的に来たお仕事は断らずにやってきたのですか?

海江田 断らないよ。そんなの当たり前じゃん。一切ないよ。お金が大事だから。

ーー2年間、アシスタントのようなことを続けたあとは、もうサッカー関係のお仕事を始めていたのですか?

海江田 まだしていなかった。オレの出来が悪くてあまり使ってもらえなかった。でも今思えば、その編集者がオレを使うわけないと思う。使ってくれないところにいても仕方がないからさ、「監督なんでオレを使ってくれないのかな」と言って、移籍していく。こういう気持ちになるサッカー選手もいるんじゃないかなと思うし、それに似たような感覚になったから、仕事を取って動いていこうとしていた。

ーー今振り返れば、なぜ自分のところに仕事は来ないと思うのでしょうか?

海江田 その当時の編集者に言われたことは「オレは人の好き嫌いで原稿を発注しない。嫌いな奴でも、その人が取材のルートを持っていて、原稿を書けて、オレの要求の水準に応えられるのであれば原稿を発注する」と。それはオレの今の考え方とも一致するけど、一緒に仕事をする人を好き嫌いで判断しない。それは好きな者同士が話したほうが話は弾むかもしれないけど、そもそもそういう観点で人は見ていない。

コイツは能力があるのか。やれるのかやれないのか。人より優れた何かを持っているのか。取材ルートや手札を持っているのか。そういったことが判断基準になる。当時のオレは駆け出しだから、当然持っていなかった。だから仕事を依頼しないんだよ、と言われたことがある。今ではそうだよなと思う。

▼友人からの電話で知った”レッズ降格”

ーー初めて、サッカーの原稿やページ作りでお金になったときはいつですか?

海江田 最初は(浦和)レッズ。オレはただのサッカー好きで馬券を買ってきて、家でサッカーを見るという生活が週末の楽しみだったんじゃないかな。当時はNHK-BSで1日に2〜3試合見られた時代で馬券を買ってきて、家でサッカーを見て、途中競馬中継をやっている8チャンネル(フジテレビ)に回して競馬を見る。そういうライフスタイルを送っていた。ちょうどそのころ、レッズが降格してしまった。

当時は葛西に住んでいて、友達から「レッズが(J2に)落ちたぞ」と聞いて、「ああ、レッズ落ちたか……」と思ったけど、当時はまさか来年、自分がレッズに関わるようなことになるとは思っていない。新宿で遊んでいるときに、ヴェルディが降格しても、電話なんてかかってこないのに、レッズが落ちたときはわざわざ友達から電話がかかってきた。レッズが好きだと一言も言ったことがないし、思い当たる節といえば、大学1・2年生の頃、浦和に住んでいたことぐらい(笑)。なんで電話がかかってきたんだろう(笑)。

そしてその2000年のとき、マガジンハウスのサッカー好きの編集者が話し合って、「レッズを1年間追いかけてムック本を作ろうぜ!」みたいな話が降ってわいてきた。今思えばどう考えてもペーペーのオレが関われるわけないのに、関わることになった。それで初めてサッカーで取材した試合が駒場スタジアムでのレッズ戦。「生で見るレッズのスタジアムはすげぇな」と思ったよ。

ーー当時のことは鮮明に覚えているのですね?

海江田 覚えてるよ。のちにレッズで監督をやるゼリコ・ペトロヴィッチが左SBをやっていて、前にパスを付けて、陸上トラックの部分を「カーンカーンカーンカーン」って弧を描くようにオーバーラップしていった。その音をすごく覚えている。なんだかんだかこつけて、「大事な試合なんですよね、次」とか言って、大分などの遠征費も出してもらったりしていろいろなところへ取材に行った。初めてのサッカーの取材の現場なのに、「こういうもんすよね、取材って」と割と変に知っているふうの空気を出すのよ。実際は初めてなのに、ナメられちゃいけないと、ハッタリをきかせていた。

ーーその本はどんなコンテンツがあったのですか?

海江田 最終的には試合のレポートとインタビューが中心。でももちろん、編集者も名のあるライターを使わないと読者も買ってくれないと分かっているので、小松成美さんとか著名な方をインタビュアーに起用したり、小野伸二や岡野雅行ら名前のある選手のインタビューも載せていた。でもさ、当時昇格できていなかったら、どうなっていたんだろう……。最後までもつれるとは思わなかったからね。あんなに札幌のエメルソンにやられるなんて、思っていないもの。

▼二択の果てに……

ーーレッズのムック本が発行されたあとは、サッカーとのつながりはどうなったのですか?

海江田 レッズをそのままやろうか。そういうことも考えた。せっかく1年間取材もしたし、興味のある選手もいる。恐らく選手やクラブからすれば、認識はあやふやで薄っすらとオレの印象は残したような1年だったから、そのままにしておくことももったいなと思うよね。

そしてもうすぐ30歳。人生をどうするか、考えるタイミング。とりあえずサッカーの仕事は面白そうだからやりたいと思ったけど、レッズの取材を続けるという選択肢は、果たしてどうなんだろうと。本当にマイクラブにできるのか、そんな考えがあった。結構、いい加減な一方、オレにはちょっと真面目なところもある。レッズがJ2に落ちたときに、新宿で遊び呆けてて、「レッズ落ちたか」ということを聞いたオレが、1年間取材をする中でレッズが昇格を決めた。「やったー!と思ったオレがいた一方で、とりあえず良いところ取りはできたけど、なんかこうツラいことを知らずに良いとこ取りをした勢いのままで居座ることがどうしてもしっくりこなかった。

ーー良いところ取りをするような自分が許せなかったということですか?

海江田 なんかこう、しっくりこなかった。不誠実に思ったんでしょうね。ライターをやりたいという気持ちは人一倍あったから、自分の進路を決めるときに、「サッカーの取材すごく楽しい、ドキドキするし、サッカーは毎回違うことが起こる。またとんでもない選手もいるし、こんな人間に会ったこともない、というような人もいた、みたいな。サッカーは変化が激しいからすごく魅力的に映った。

で、東京都民だし、レッズとは違うクラブも取材してみたいなと思ったんでしょう。FC東京か東京ヴェルディか。東京ヴェルディ初年度の2001年にその二択から選んだ。個人的にヴェルディに対する印象は悪かったし、FC東京は”部活サッカー”と言われていて、FC東京周りにいる人たちはオレと同じにおいがすると思ってもいたから、そのまま小平へ行けば良かったのに、いや当時は深川の練習場かな。深川へ行けば良かったのに、なぜヴェルディだったのか……。前園(真聖)さんや小倉(隆史)さん、三浦淳宏さんらが入ってきて、永井秀樹さんも戻ってきた、2001年はそんなタイミングだったのかな。たしかに子供の頃から好きな色は緑だったし、そういう縁もあったのかな。なぜか知らないけど、ランドへ行っちゃったんだよね。

ーーFC東京か東京ヴェルディか。その二択で(ヴェルディの練習場がある)ランドへ行ったんですか。

海江田 そうランドへ行っちゃった。

(後編「『スタンド・バイ・グリーン』を始めたきっかけは、「オレの書いた記事、読みたい人いますか?」というアプローチの一環でもあった」海江田哲朗)

海江田 哲朗(かいえだ・てつろう)

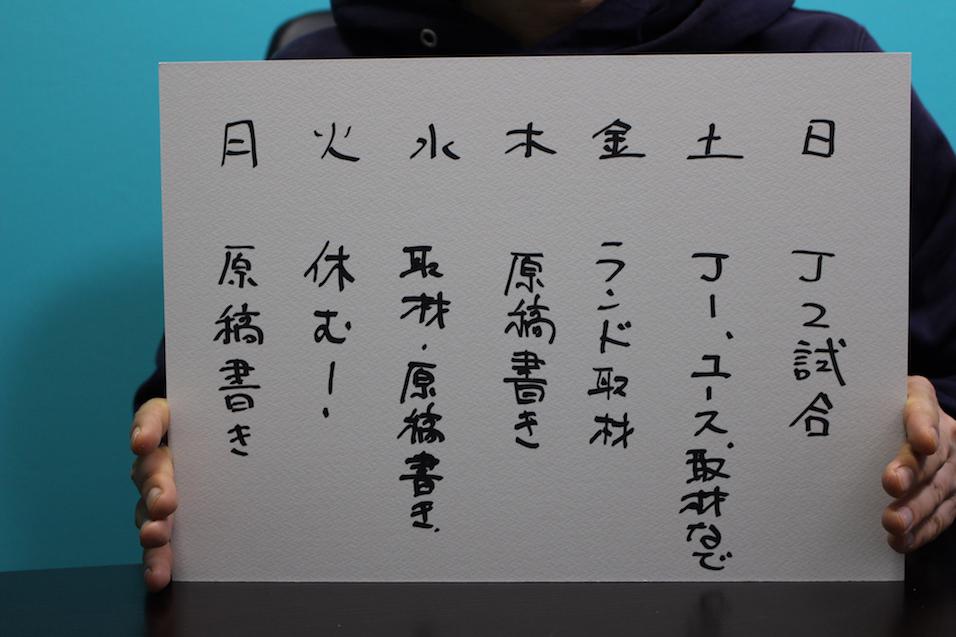

1972年、福岡県生まれ。獨協大学卒業後、フリーライターとして活動。東京ヴェルディを中心に、日本サッカーの現在を追う。主に『フットボール批評』、『サッカーダイジェスト』などに寄稿。著書に、東京ヴェルディの育成組織にフォーカスしたノンフィクション『異端者たちのセンターサークル』(白夜書房)がある。2016年初春に始動した『スタンド・バイ・グリーン ライター海江田哲朗のWEBマガジン』で、東京Vのマッチレポートやコラムを届けている。最近は必要に迫られて始めたカメラに夢中で、新たに購入した機材が早く届かないかなと待ち焦がれる日々。

郡司 聡(ぐんじ・さとし)

茶髪の30代後半編集者・ライター。広告代理店、編集プロダクション、サッカー専門新聞『エル・ゴラッソ』編集部勤務を経て、現在はフリーの編集者・ライターとして活動中。2015年3月、FC町田ゼルビアを中心としたWebマガジン『町田日和』を立ち上げた。マイフェイバリットチームは、1995年から1996年途中までの”ベンゲル・グランパス”。