「現在の財産となっている時代に積み重ねてきた経験とは?」中野和也/前編【オレたちのライター道】

"夜の世界"から"昼間の世界"へ

▼”夜の世界”から”昼間の世界”へ

ーーまずは中野さんのライターになる以前のキャリアについて、順を追って聞かせてください。

中野 僕はもともと長崎県の出身なので、まずは広島に来た経緯からお話しします。大学入学を機に広島にやってきましたが、大学選びの基準がプロ野球球団のある街だったんですね(苦笑)。野球が大好きだったんで。野球が見られる街としては、当時は東京・大阪・名古屋・広島あたり。福岡はライオンズが埼玉に移転していましたし、仙台にも札幌にも当時はプロ野球球団がなかった。ただウチの家庭事情を考えると、国立大学しか行ける状況ではなかったし、学力的なことを考えて、広島大学に決めたんです。

広島に移り住んだのが1980年。しかしこの年、長嶋茂雄監督解任と王貞治現役引退という出来事が起こり、われわれ世代の二大ヒーローがジャイアンツから去るという事態が発生しました。僕は熱烈なジャイアンツファンだったのですが、それをやめ、それからはカープファンです。

ーー大学卒業後は一般企業に就職したのでしょうか?

中野 実は大手企業から内定をいただいていましたが、卒業直前になって単位が足りていないから卒業できませんと大学から通達され、結局、内定も取り消しとなりました(苦笑)。当時、僕は夜中の3時まで営業している焼き鳥屋でアルバイトをしていたんです。最初はホールスタッフでしたが、焼き鳥を焼くようになったことで昼の14時からお店に入り、仕込みをする日々に。朝方までバイトをして、午前中は寝て午後から深夜まで焼き鳥屋でのバイト。ほぼ焼き鳥屋に入り浸っているような生活をしていました。その中で正社員として働かないかと打診されたので、正社員になることに決めました。

ーー寝る時間もないぐらいですね……。

中野 でもその焼き鳥屋さんでの経験が僕の財産になっているのは確かです。サラリーマン、夜の商売の人々、風俗街の方々……。日本の映画によく出てくるような人々と毎晩接していたんです。お店では常連のホステスさんたちがビールをおごってくれたり、今の広島にはいなくなった呼び込みのお兄さんの愚痴を聞いたり。3時に店を閉めたら自分も飲みに出て。ちょっと文字にできないようなことも見聞きしましたし、今では考えられないような状況にも出くわしました。大学の同級生たちが想像もできないような世界に、自分はいたんです。当時の僕は真剣に「焼き鳥屋になろう」と考えていました。でも経験を積むにつれて、自分にそういう仕事が向いているかどうかも考えるようになっていましたし、人間関係なども難しくて……。それである時、もう”昼間の世界”に行こうと(笑)、就職先を探し始めました。

ーー就職先はどんなアプローチで探したのですか?

中野 最初に買ったのが、リクルートが発刊していた『就職情報』という求人誌でした。その最終面にリクルート自身のアルバイト募集広告が掲載されており、「ここでいいかな」と受験したところ、合格してしまいました(笑)。入社後は営業に配属されました。当時はバブルに差し掛かる時期だったので、普通に営業をすれば広告は取れるはず。でもまあ働かなかったのでまったく広告が売れませんでした(苦笑)。午前中は喫茶店で過ごし、午後は書店巡り。上司に営業先のアポイントを聞かれても、嘘をつき、お客さんを訪問していなかった。売れるわけがありません。失礼な話、求人広告の営業の仕事に対して本当にやる気がなくて。3カ月間も受注がなかったんです。もう、周りが突っ込んで笑いのネタになるくらい。

さすがにクビだろうと思っていたところ、当時の支社長が「もう少しチャンスをやろう」と思ってくれたのか、広告制作の部署に配属されました。ただ実は、部署異動する前に異動先の女性の先輩が僕のことで支社長に「ウチらは、あんなゴミを引き受けるような部署なんですか」と言っていると聞いてしまったんです。しかも広告制作は”習うよりも慣れろ”の精神。自分から動かないとほとんど仕事を教えてくれない。指導係はいたんだけど、言葉がキツくて(苦笑)。制作といってもクリエイティブではなく原稿進行が自分の役割で、自分なりに頑張ろうとは思っていたんだけど、本当の意味でのやる気がきっとなかったんでしょうね(苦笑)。本当にミスばかり。仕事の覚えも悪くて、ほぼほぼ全員が女性だった部署の先輩からは、まあ厳しい言葉の連発で。時にはコンパスを投げられたり。今ならパワハラと言われるような状況だったのかもしれません。

でも不思議と辞めたいとは思わなかったし「ハラスメント」なんて思ったこともなかった。不思議と「鍛えてくれはる」と思っていたんです。毎朝、「きっと今日も怒られるんだろうな」と思っても、会社には行っていました。まあ、本当に失敗の連続だったんで、いつクビになってもおかしくなかったですし、実際に上司からはそういうことも言われたんですが、結果として続けることができました。不思議ですよね(笑)。

▼リクルートで積み重ねた経験値

ーーその後、仕事は順調に進んだのですか?

中野 最初こそ無能扱いされていましたが、2年目になれば人間は慣れてくるものです。滞りなく仕事ができるようになってきたこともあって、社内評価も上がってクビになる可能性も低くなりました(笑)。入社して5年を経過した頃、求人雑誌『Bing中国版』の編集担当に異動。そこで社員のほぼすべてが障害者で構成された会社のレポート記事を企画・編集したことで、リクルート本社から表彰も受けたり。あれほど無能であり仕事にやる気がなかった自分が、周りから頼られるようになったんです。

その後、リクルート初の中国地方での子会社となる中四国リクルート企画という会社で、クリエイティブと制作進行を担当してほしいと言われました。そのオファーの主は入社当時の僕を救ってくれた支社長だったんです。うれしかったですね。無能時代の僕を知っていて、その上で誘ってくれたので。

そこでもリクルートらしく、仕事の内容が壮絶でした。求人広告の受注から納品までわずか1日、下手したら半日というスケジュールもザラ。当初はコピーもレイアウトも外部委託でしたが、それではライターさんもデザイナーさんもパンクするし、到底スケジュールが間に合わない。そこで、会社に提案してマッキントッシュ2台とレーザープリンター、スキャナーに大画面のディスプレイを購入してもらいました。当時のマックは非常に高価で、総額600万を超えた。今思えば、よくOKしてくれたと思います。

それらのマシンを使い、DTPによる内部での広告制作を始めたんです。この形を組んだ広告会社は僕の知る限り、広島では数社しかなかったはず。DTPと言っても今のようにPDF入稿ができるのではなく、ただレイアウトにコビーがハマった完成見本のような形でお客様にプレゼンテーションしただけですが、その効果は抜群でコンペでは連戦連勝。会社内にコピーライターとデザイナーも抱えていたため、制作スピードもはるかに向上し、DTPシステムによって入社した時は素人でも、トレーニングすればそれなりのレイアウトが組めるようになると、人材教育にも役立ちました。

僕自身も、取材に行ってコンセプトを考え、コピーを書き、デザイナーにレイアウトを組ませ、毎日毎日原稿を創り続けました。時には入社案内のパンフレットの制作で3,000字〜5,000字、時には1万〜2万字クラスの原稿を何十本と書く。短期間での多作の日々で僕は鍛えられましたし、今にも相当つながっています。

ーー頭を使う仕事なのに、それだけの本数をこなすとなると、頭の切り替えも難しいですね。

中野 でもこういう求人広告をつくるためのインタビューでは広島県内の大手企業から中小・零細企業まで、経営トップの方々と会うことができたんです。これは本当に財産でした。トップが何をどう考えているかなんて普通は聞けませんし、経営者の仕事の厳しさやモチベーション、あるいは創業時のドラマなどは下手な小説よりもはるかに面白い。一方で、職人や技術者の話も面白くて。例えばマツダのクルマの鉄板をつくっている職人さんがミクロ単位で鉄を歪曲させることでスポーツカーの美しい曲線をつくり出す、とかね。まあ、焼き鳥屋さんとリクルートで培ってきた財産で、今こうして仕事をさせてもらっているようなものです。

ーーフリーになるきっかけはどんなことだったのですか?

中野 1994年限りで中四国リクルート企画を退職しましたが、その前に肝機能障害で1カ月半の入院を余儀なくされたことが、一つのきっかけとなりました。93年、クリエイティブをやる傍らで成績が伸びない営業マンのサポートをしていました。この仕事は自分の判断でやっていたんですが、その様子を見ていた常務が「お前は営業もやれ」と(笑)。ただ、マネジャーつまり管理職として営業と制作を兼務することは、なかなか時間の割り振りが難しい。営業同行して広告を売ることそのものはできても、管理職となったらそれだけが仕事ではないので。体調不良になった要因がその事実かどうかは分からないですし、良い経験になったとは思うんですが、僕はやっぱり創ることがしたかった。「会社を辞めたい」と言った時、3度、引き留められましたが、最後は「好きなようにやりなさい」と言ってくれました。当時の常務には感謝していますし、「営業ができれば、何でもできる」と言っていた言葉は今も金言だと思います。

ーーフリーの活動はいかがでしたか?

中野 最初は求人広告やBingの記事を書いていたんですが、ちょうどその頃にJリーグが開幕したんです。今のようなインターネットはなかったのですが、その頃からパソコン通信がスタートし、僕はnifty-serveの会議室でサンフレッチェのことをいろいろと語り合っていたんですよ。そして1995年、日本代表とスコットランド代表が広島ビッグアーチで戦ったそのレポートを、広島のスポーツ誌である『アスリートマガジン』に出したんですね。それが評価されて掲載され、契約記者になりました。当時は記者の数もほとんどいなくて、編集長と僕だけで記事を書いている状況で、「試合は見に行かなくてもいいからカープの選手のインタビューをやってほしい」と頼まれるようになりました。

当時はアマチュア競技も担当していたため、雑誌の3/4くらいは僕の記事というぐらい(笑)。カープのキャンプを取材して、金本知憲、江藤智、前田智徳、大野豊、北別府学など、そうそうたるメンバーにインタビューをさせていただく機会に恵まれたことは幸せでした。ただカープの取材が増えることはうれしかったのですが、やはり僕はサッカーを書きたかった。そういう思いにさせてくれた張本人は、久保竜彦だったのです。

(後編「1本1本の原稿に込める思い。熱量の源泉とは?」)

【プロフィール】

中野和也(なかの・かずや)

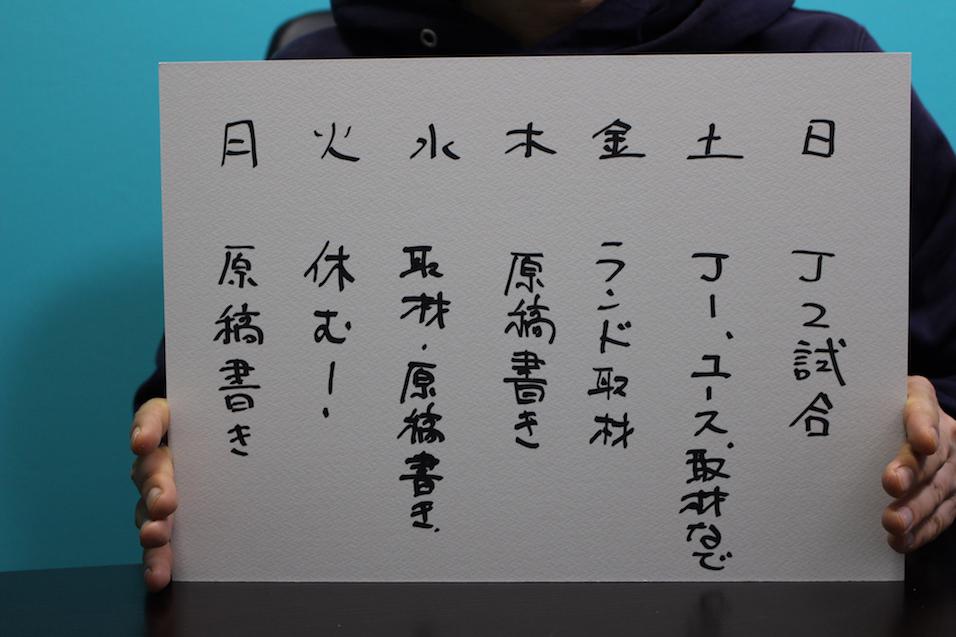

1962年3月9日生まれ。長崎県出身。居酒屋・リクルート勤務を経て、1994年からフリーライター。1995年から他の仕事の傍らで広島の取材を始め、1999年からは広島の取材に専念。翌年にはサンフレッチェ専門誌『紫熊倶楽部』を創刊。1999年4月10日のJ1リーグ対G大阪戦以降、広島公式戦816試合連続帯同取材を続けており、2013年末には『サンフレッチェ情熱史』(ソルメディア)を上梓。2016年初頭には『戦う、勝つ、生きる』(ソルメディア)を書いた。一方でアウトドア活動も積極的。富士山の麓で2年連続、正月キャンプを敢行した。