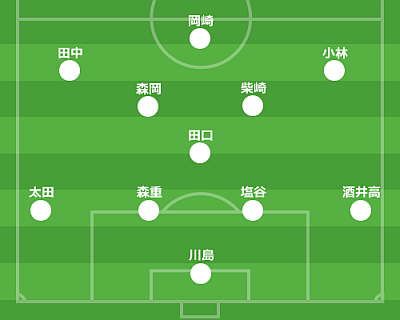

塩谷司とネイマール。大学時代も無名の男が、世界を知った後に思うこと

新鋭と言っても25歳の遅咲き選手はいかにして、この場所まで辿り着いたのか。そして彼が目の当たりにしたネイマールという「世界」とは......?

▼「世界との差が身に染みた」

「ネイマールの夜」に世界が酔いしれてから二日、スーパースターと何度も対峙した塩谷司は広島に戻っていた。世界のサッカーファンなら誰もが知っているクラッキの凄みを目の当たりにした男に「代表のことを聞きたいんだけど」と聞くと、「あんまり話したくないんですよね、代表のことは。心が切なくなるんで」と言う。

それでも、質問を続けた。

「じゃあ、ネイマールのことだけ」

「いや、しゃべりたくはないです」

そう言って塩谷は笑い、そして続けた。

「世界との差が身に染みました。レベルが違う。JリーグやACLでは体験できない水準ですよ。ジャマイカはどちらかというと(日本よりも)格下という感じでしたけれど、世界のトップは違いますよ。ブラジルはベストメンバーではなかったけれど、それでもあのクオリティー。まるで砂場に草が生えているだけのピッチではあるけれど、それでもあのレベル。(ブラジルにやられて)僕の心は今、修復中ですよ。一度、粉々に砕け散ったので……」

苦笑を浮かべながら紡ぎ出したその言葉をテキストとして並べてしまえば、王国に圧倒された男の愚痴にも読める。だが、「話したくない」という彼の言葉とは裏腹に、胸に秘めた思いが次々とあふれだした。生まれて初めて「別世界」を体験した少年のように、瞳の輝きが収まらなかった。

塩谷には年代別代表の経験がない。少年時代にはトレセンに呼ばれたこともほとんどなく、徳島商高時代に高校選手権に出場してはいるものの、特別目立った存在ではなかった。「高校を卒業したら、地元で就職しよう。ネクタイをしめてサラリーマンになるんだ」と彼が考えたのも、当然の状況だ。決して裕福ではない家庭の事情もあり、二人の弟の存在を考えれば、大学進学など考えられなかった。もし、選手権での彼のプレーを認めた国士舘大から特待生としての誘いがなければ、今の塩谷司は存在していない。

▼父の他界と、二人の恩師

だが、大学3年の夏になると、青雲の志をどこかに置き忘れ、試合に出るチャンスを貪欲に追い求める気持ちも薄らいでいた。

「次のオフは、どこに遊びに行く?」

そんなことばかりを友だちと言い合い、渋谷に通った。

「どうせ俺はダメなんだ。サッカーなんて、何も楽しくない。大学なんて進学しなければよかった」

ネガティブな思いが胸のうちを支配していたそのとき、徳島の母から一本の電話が掛かってきた。

「お父さんが、倒れた」

慌てて、帰郷。しかし、くも膜下出血に冒された父は、そのまま帰らぬ人となった。

「サッカーなんて、やっている場合じゃない。どうせ試合にも、あまり出ていないんだし」

葬儀が終わり現実に戻ったとき、彼は決意していた。徳島に戻って仕事につき、家族を支えることを。国立大学に入ったばかりの弟もいる。末弟はまだ中学生だ。何よりも生涯の伴侶を失った母を支えてやりたかった。

だが、当時国士舘大の指揮をとっていた細田三二監督は、「大学を中退したい」と電話で連絡してきた塩谷にこんなメッセージを送った。

「授業料も寮費のことも、大学として相談に乗ってやる。せっかく3年まで頑張ったんだ。卒業はしておきなさい」

信じがたい話だった。絶対的なレギュラーでもなく、むしろ腐りかけたことが何度もあった。そういう選手に対して厚くサポートしてくれるという。心が動いた。

母に相談した。

「大学の監督が(卒業まで)続けたらどうだって言ってくれるんだ」

「うん……。あと1年半、何とかするから」

後に母は「あのときのあんたの顔は、まだサッカーをやりたそうだったからね」と彼に語っている。もちろん、長男が帰ってきてくれれば、どれほど心強いか。それでも母は、息子の気持ちを尊重したいと願った。

だからこそ、彼は決意する。

「俺は、プロになる。稼いで、家族を楽にしてやるんだ」

4年の夏、その年に国士舘大のコーチへ正式に就任したばかりの元日本代表DF柱谷哲二に向かい、男は思いをぶちまけた。

「プロになるためなら、なんでもします。どうすればいいのか、教えてください」

翌日、闘将は男に告げた。

「俺は、お前の言葉をしっかりと聞いたぞ。覚悟しておけ」

走る。戦う。身体を張る。そして何よりも、高いモチベーションと意識付け。サッカー選手として必要なベーシックな部分のほとんどは、柱谷がたたき込んだ。もともと体の強さやスピード、たくましさは生まれもった素質としてあった。ボランチでプレーしていたこともあり、足元の技術も確かだ。身体の中に眠る巨大な潜在能力は、塩谷自らも含めて発見できてはいなかった。ただ一人、柱谷哲二を除いては。

塩谷が大学2年の時、母校(国士舘大)の臨時コーチに就任していた彼は「卒業したらサッカーをやめようと思います」と語る若者に「お前は絶対に上でやれる。だから、もう少しちゃんとやれ」とアドバイスしている。それでもまだ自らの巨大な資質に気づいていなかった塩谷をレギュラーに抜擢し、徹底して鍛えに鍛えた。

実はもう1人、塩谷の可能性を感じていた男がいた。国士舘大の1年先輩である柏好文(広島)である。

「シオとは大学のころから、仲は良かったんですよ。あいつ、先輩の俺を『カッシー』って呼び捨てにしていて(笑)。身体はあの頃からゴツかったし、俺らの代ではあまり試合に絡めていなかったんだけど、可能性は感じていたんです。甲府に入った後、俺はスカウトの人に言ったんですよ。『国士舘の塩谷って、やれると思いますよ』って」

しかし、結局は甲府だけでなくJクラブのどこも、塩谷を本気で獲得しようとはしなかった。練習参加の機会すらほとんど得られることなく、11月になってからようやく佐川滋賀(当時JFL、現在は活動停止)入りが決まりかけた程度である。もし、柱谷の水戸監督就任が決まっていなかったら、そのときに彼が「一緒に来るか?」と誘わなかったら……。塩谷司の運命は、大きく変わっていたことだろう。

一昨年、水戸で大活躍を果たした彼にJ1の3クラブからオファーが届いたとき、「おまえは、広島が合っていると思う」と柱谷監督が推薦しなかったら、彼の代表入りも広島の連覇も、もしかしたらなかったかもしれない。そういう意味で柱谷哲二という男は、一人の男だけでなく、日本サッカーの物語にさえも影響を与えたと言っていいだろう。

▼静かな、そして断固たる決意

時計の針を10月16日の午後に戻し、塩谷の言葉を聞こう。

「今日の練習に行くときも、ブラジル戦のことばかりが思い出される。あの場面では、ああいうプレーができればよかった。この場面では、もっと違う選択肢があったんじゃないかってね」

「特に、ネイマール?」

その質問に、塩谷はうなずいた。

「もちろん、他の選手もレベルが高かったけれど、メインはそこですね。ただ……」

その瞬間、塩谷司の目は、輝いた。

「まだまだ、自分は伸びると思っている。向こうも進化すると思うけれど、俺自身がもっともっと進化して、どこまで差を埋められるか。いい経験になったなんて、そんな言葉で終わらせたくはない」

塩谷が100%の力を発揮したとは思えない。平常心の彼であれば、今季、ACLでの2得点を含む公式戦9点を決めている彼が普通の状態であれば、前半アディショナルタイムの決定的なシュートも間違いなく決めていた。

「確かに、普段とは違う圧力を感じていたのかも」

そう言って笑う塩谷が平常心でブラジルと相対する経験を積んだとき、もう一度ネイマールと戦わせてみたい。大学3年まではサッカーをあきらめて就職を考えていた当時からの天文学的成長を思えば、塩谷司の進化率は我々の想像を遥かに超えているのだから。

中野和也(なかの・かずや)

1962年3月9日生まれ。長崎県出身。居酒屋・リクルート勤務を経て、1994年からフリーライター。1995年から他の仕事の傍らで広島の取材を始め、1999年からは広島の取材に専念。翌年にはサンフレッチェ専門誌『紫熊倶楽部』を創刊。1999年以降、広島公式戦651試合連続帯同取材を続けており、昨年末には『サンフレッチェ情熱史』(ソルメディア)を上梓。今回の連戦もすべて帯同して心身共に疲れ果てたが、なぜか体重は増えていた。